「B2B vs B2C」何が違う?!ウェブサイト設計の違い

貴社のウェブサイトは、B2BウェブサイトとB2Cウェブサイトの違いを理解したうえで、戦略的に「構築・運用」が出来ていますか?

リードの獲得や問合せ獲得など、「目標」をもったB2B向けのウェブサイトの設計は、B2Cビジネスのウェブサイトと構造が大きく異なります。私たちインフォキュービック・ジャパンも、製造業やIT業といった様々なB2B企業様とお仕事をさせて頂くなかで、多くのB2B企業様が「グローバルB2Bサイト基本設計の大切なポイント」を重要視していないことが多く見受けられます。

そこで今回は、特にB2Bビジネスのデジタルマーケター・グローバルサイトご担当者様に向けて、ウェブサイト設計に役立つ「B2BとB2Cのウェブサイト設計の違い」をご紹介します。

目次

「BtoC」と「BtoB」の違い

BtoCは「Business to Customer(顧客)」、BtoBは「Business to Business(企業)」を表します。

BtoCは「企業が消費者」に対して行う製品やサービスの販売取引です。私たち個人が商品を購入する過程は、BtoCに分類されます。

BtoBは「企業と企業」の間で行われる製品やサービスの販売取引です。サプライヤーから製造元、製造元から卸売業者、卸売業者から小売業者など様々な形態がありますが、すべての企業と企業の間で行われる取引はBtoBに分類されます。

ちなみに、BtoBとB2Bは” to “を ” 2 “と表現しただけで、同じ意味です。以下、B2B・B2Cと表記。

「顧客」の違い

B2C – 消費者 –

B2C – 消費者 –

B2Cウェブサイトを制作をする場合、エンドカスタマーである消費者のペルソナを仮説的に設定することはサイト構築成功のための重要なポイントの1つです。

優れたB2Cウェブサイトはペルソナや個人の購入履歴やサイトを閲覧する習慣などを分析します。事前にアンケートやインタビュー、サイトの解析結果などを行い、「年齢・性別・嗜好」など、どのような層のユーザーが多いのかを知る必要があります。

そうして一定数のターゲット像から共通する「典型的なユーザー像」をプロファイル化して、詳細に「人物像」(ペルソナ)をまとめます。

ペルソナには、通常以下のものを含めます。

- 個人情報:名前、年齢、居住地場所

- コンテンツの好み:お気に入りのチャンネル、コンテンツ形式、トーン

- ビジネスの背景情報:役職、意思決定プロセスにおける影響力のレベル

- 目的:ペルソナの仕事に関連する測定可能な目標

- 課題:ペルソナの目標を阻害している問題点、不満点

こうして像に結んだペルソナが「好むであろう」ウェブサイトの構造・UI/UXを設計することがB2Cサイトの起点になります。

一方で、B2B企業の「ペルソナ/オーディエンス設定」はどうでしょうか?

B2Bの場合、特定もしくは単一の人物・属性を対象にするのではなく「企業の抱えるビジネス課題」をピックアップし、その課題に対する解決策をウェブサイト上で提示できるようなサイト設計をする必要があります。

そして、その「ビジネス課題」に取り組むのは、企業に所属する複数人のチームであり、その中には様々な役職・役割の人たちが存在することを忘れてはいけません。B2Bウェブサイトでは「異なる階層」の「異なる課題」を持ったユーザーに対応した「複層的な解決策」をわかりやすく探し出せるサイト構造が必要になります。

「期間」の違い

B2CとB2Bのウェブサイト制作では、「成約までにかかる時間」を考慮してウェブサイトを制作する必要があります。

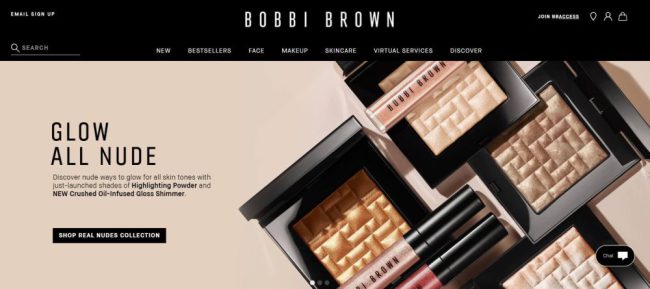

B2Cウェブサイトは、どちらかといえば短期的な勝負をしかけるサイト設計にする必要があり、いかにユーザーの離脱を防ぐサイト設計にするかに重点を置きます。商品ページや購入ページに行くまでのプロセスが多すぎて、ユーザーの離脱を招いてしまう設計は致命的です。

すぐに商品ページへ辿り着ける設計にし、顧客の感情を刺激するようなキャッチ―でクリエイティブな見出しや、割引・特別オファーなどを活用し、ユーザーを購入まで導いていきます。

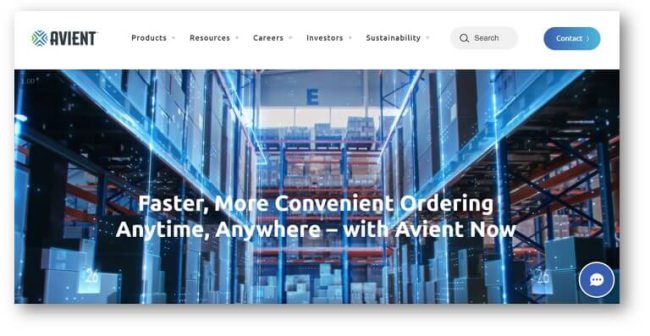

< BOBBI BROWN >

ユーザーの衝動買いを促すサイト設計として、ECモールで使われる「関連商品」や「興味がありそうな商品」をカートページに掲載することは、B2Cユーザーを刺激する効果的な仕掛けの1つと言えるでしょう。

B2B企業のウェブサイトの場合、ウェブサイトへ最初に訪問してから「問い合わせ」や「購入」までのプロセスの期間が非常に「複雑で長い」という特徴があります。

B2B企業はインターネットで良い商品にたどり着いても、商品価格が高い傾向があり、かつ企業の重要な意思決定を伴うため、個人のように「衝動買い」することは難しいでしょう。実際に、購入に際して稟議が必要な場合が多く「B2Bで最終的な購入に至るまでには、平均して7人が関与している」と言われています。

そこで、B2Bマーケティングで重要になるのが「ナーチャリング(顧客育成)」です。ナーチャリングは、ウェブサイトに訪れたユーザーに対して、中長期的に有益な情報を提供し続け、ユーザーの興味を徐々に高めていくことで少しずつ成約へ誘導していく方法になります。

<Mattei > 製造業にも関わらず豊富なコンテンツを提供し顧客との長期的な関係構築に努めています。

ウェブサイトには、無料でダウンロード可能な「ホワイトペーパー・ケーススタディ・購入ガイド・ウェビナー」などといった、ユーザーにとって「有益コンテンツ」を提供できるように設計します。

「購買プロセス」の違い

では、B2C⇔B2Bマーケティングで異なる「成約にかかる時間の違い」とは具体的にどのように異なるのでしょうか。具体的な例をみてみましょう。

たとえば、美容院を予約しようと考えるユーザーは、おおよそ30分ほどで以下の行動を行います。

- 複数の美容院を紹介するまとめサイトを流し見する

- 口コミレビューを読む

- 室の高いクチコミをみつけて美容院のウェブサイトを訪問する

- ウェブサイトのなかでメニュー・料金を確認する

- 予約フォームで予約する

- 自分の予定に入れる

一方で、B2Bです。例えば、新しい製造装置を探している企業では、以下のプロセスを実施するために数ヶ月~1年という時間をかけて「購入」まで進んでいきます。

- 新しい装置の必要性について話し合う社内会議を開く

- 初期調査を行うために部内の担当者を割り当てる

- 担当者は、6〜7社の潜在的なベンダーを検索して探す

- 担当者は、それぞれの長所と短所のリストを作成

- 担当者は、上司であるマネージャーや購買担当にリストを報告

- マネージャーと購買担当は、リストに挙がった各ベンダーのウェブサイトを精査し上位3つを決定

- 担当者は、絞り込んだ上位3位のベンダーに問い合わせします。

- 見積交渉、納品と実装計画、導入トレーニングなどの数週間

- 契約の最終終了

このように、B2Bウェブサイトの場合「長期間にわたり、かつ、複数の人物の信頼を勝ち得ること」が最も重要なポイントの1つとなってきます。

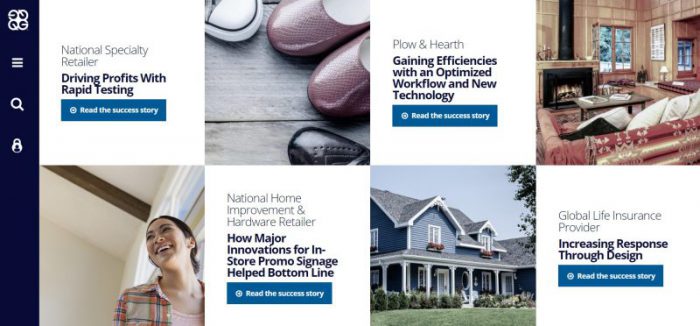

<Quadgraphics.com> 多くの事例を活用し、専門知識と製品特性がどのように問題を解決に導くかを明確に提言しています

「価格」の違い

B2CとB2Bの商品では、価格設定が異なります。もちろん、業界・業種によってことなりますが、B2Cは「固定価格」の商品が多いことに対して、B2B企業は「変動価格」です。(B2Cの場合で、大規模な販売が行われている場合は除く)

具体的には、B2Cでは「ECサイトで購入する食用油ボトル1本の価格は1ヶ月後もほぼ変化しない」ですが、B2Bの場合「半導体製造装置は要件によって見積価格を算出する必要がある」という違いです。この「商品価格の種類の違い」に着目して、以下の2点に注意してB2Bウェブサイトを設計することは効果的といえるでしょう。

- 問い合わせフォームはできるだけ少ない項目にする

- 価格計算ツールを提供する

- 問い合わせ発生後に「どれくらいの時間で返答するか」の約束を記載する

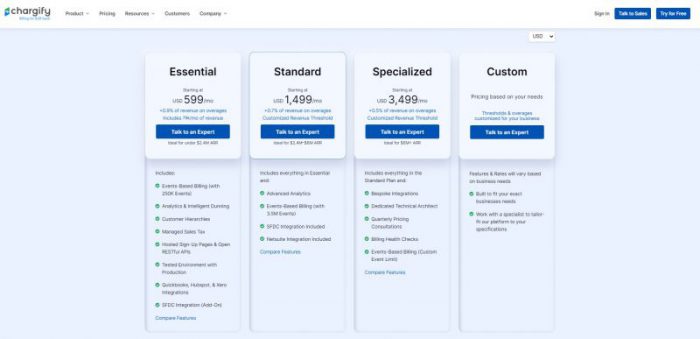

個数・仕様によって異なるB2B商材の価格ですが、B2B顧客の多くは、B2C顧客と同様に「価格」を意識しています。B2Bウェブサイトにおいても、あらかじめ価格感を確認できるように設計しておくことは、ユーザーにとって大きなベネフィットになります。

また、商談・交渉などのコミュニケーションが必要となるB2Bビジネスにおいて「何営業日以内に担当営業よりご連絡差し上げます」とウェブ上で伝えることで、ユーザーの安心感と信頼構築に繋がっていきます。

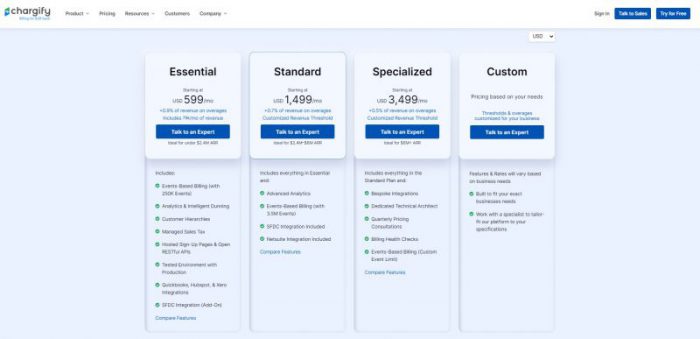

<Chargify.com> 様々な規模の組織に対応する価格表を定時しています。

さいごに

B2CとB2Bでは、「顧客・購入プロセス・期間・価格」という4つのポイントにおいて全く別のアプローチが必要となります。こうしたビジネスによって異なるマーケティングのエッセンスを念頭に置きながら、自社にとって最適な形のウェブサイトを設計することは、ウェブサイトを通して顧客との信頼関係を構築する点で大変重要なポイントの1つとなります。

弊社インフォキュービック・ジャパンでは、こうしたB2B⇔B2Cビジネスの違いに加えて、「日本⇔海外」という違いも踏まえた多言語ウェブサイトの設計をご提案しています。

吉田 真帆 マーケティング部 プランナー

コンテンツ・SNS・メールマーケティングを統括しています。 オーストラリア永住権を取得したにも関わらず、思いもよらず日本に帰国。日本9年を経て、現在はシンガポールからフルリモート中。